干股分红是企业在激励员工或合作伙伴时常用的一种方式。干股,或称虚拟股,指的是未出资而获得的股份,持有者享有分红权,但不承担企业的运营风险。这种激励机制在私营企业中尤为常见,旨在通过分享公司利润来增强员工的归属感和积极性。本文将深入探讨干股分红的具体方式、计算标准以及相关法律背景,以帮助读者更好地理解这一制度。

干股的基本概念

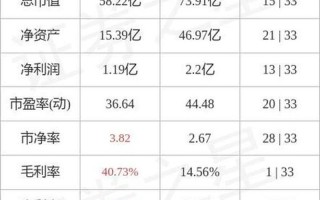

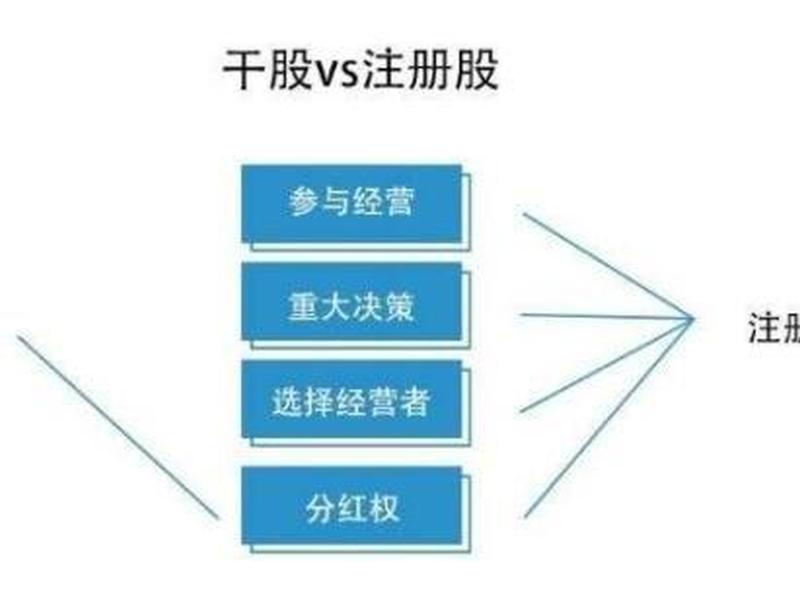

干股是指一种虚拟股份,持有者并不需要实际出资,而是通过协议获得一定比例的分红权。与湿股相比,干股不赋予持有者任何实际的所有权或控制权。干股的分红通常基于公司的年终税后净利润,按照一定比例进行分配。例如,一家公司可能会约定将年终净利润的20%作为干股分红,具体比例可根据员工表现而调整。

这种机制的优势在于,它能够有效激励员工为公司创造更高的利润,同时降低了企业在经济不景气时的财务负担。因为如果公司出现亏损,则不会进行分红,这样就避免了对企业现金流的压力。干股也可以作为一种吸引和留住人才的工具,尤其是在竞争激烈的行业中。

干股分红的计算方式

干股分红的计算通常依赖于公司年终税后净利润。以某企业为例,如果其年终税后净利润为100万元,而与员工约定的干股分红比例为20%,则该员工可以获得20万元的分红。值得注意的是,这种计算方式通常会在合同中明确规定,以确保双方对分红标准有一致的理解。

干股分红还可能受到员工个人业绩的影响。例如,若某员工在年度考核中表现优异,公司可能会决定将其分红比例提高至30%。这种灵活性不仅促进了员工努力工作,也使得公司能够根据实际情况调整激励措施,从而实现双赢。

法律与协议背景

尽管干股在实践中广泛应用,但其法律地位却相对模糊。在中国,《公司法》规定股东应当足额缴纳出资,因此“干股”并不被视为真正意义上的股份。这意味着持有干股的人并不具备对公司的实际控制权,而仅仅是享有一定比例的利润分配权。在签署相关协议时,双方应明确约定权益和义务,以避免未来可能产生的法律纠纷。

通常情况下,企业与员工之间会签署一份详细的干股分红协议,其中包括分红比例、考核标准、协议期限等重要条款。这份协议不仅保护了公司的利益,也保障了员工在获得激励时的合法权益。协议中还应明确规定,如因员工离职或违反公司规章制度而导致协议失效时,如何处理已获得的分红等问题。

相关内容的知识扩展:

了解干股与湿股之间的区别至关重要。湿股是指实际出资并拥有相应股份的人,他们不仅享有分红权,还承担企业运营风险。而干股则仅限于享有利润分配权,不承担任何风险。这一差异使得企业在选择激励方式时,需要根据自身情况和目标进行合理选择。

干股激励机制如何影响企业文化和员工关系也是一个值得探讨的话题。当企业通过干股激励员工时,不仅能够提升员工对公司的忠诚度,还能增强团队合作精神。因为每个员工都意识到自己的努力直接关系到公司的盈利,从而更愿意投入更多精力去推动公司的发展。

实施干股制度需要注意的一些雷区。例如,在设定分红比例时,应考虑到公司的盈利能力和市场环境,以避免过高承诺导致未来财务压力。公司还需定期评估激励效果,并根据市场变化及时调整政策,以保持激励机制的有效性和吸引力。

通过以上分析,我们可以看到,干股作为一种灵活多变的激励工具,其成功实施不仅依赖于合理的设计和清晰的协议,更需要企业文化与市场环境的共同支撑。