扩张性财政政策是指通过增加支出或减少税收来 xxx 经济增长的政策。这种政策在实施过程中可能会产生挤出效应,即的支出增加可能导致私人投资和消费的减少,从而抵消财政政策的积极效果。挤出效应的产生主要是由于在市场上借款以筹集资金,这通常会导致利率上升,进而抑制私人部门的投资和支出。

挤出效应的基本概念

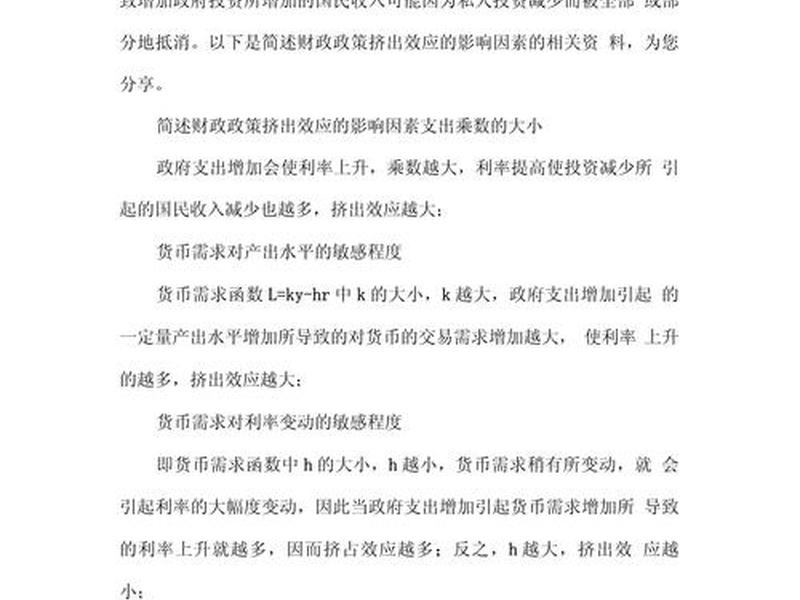

挤出效应是经济学中一个重要的概念,尤其是在讨论扩张性财政政策时。为了增加公共支出,往往通过发行国债等方式向市场借款。这种情况下,由于市场上的资金供给不变,借款会导致市场利率上升。利率的上升使得企业和个人借贷成本增加,从而抑制了他们的投资和消费意愿。根据经济学理论,社会财富总量是固定的,因此占用过多资金会减少私人部门可用资金,导致私人投资减少。这一现象在经济学中被称为“挤出效应”。

挤出效应的发生机制

挤出效应的发生机制可以从多个方面进行分析。支出的增加直接引起了对资金的需求上升。当通过借款增加支出时,市场上的资金供给并未相应增加,这就造成了资金供给的紧张。为了吸引投资者购买债券,通常需要提高利率,这直接导致了私人投资成本的上升。例如,在一个经济体中,如果计划大规模基础设施建设并通过发行国债筹集资金,那么市场对这些国债的需求将推高利率,从而使得企业在进行新项目投资时面临更高的融资成本。

挤出效应还可以通过消费者信心和预期来解释。当支出增加时,市场参与者可能会对未来经济形势产生不同看法。如果他们认为这种支出会导致未来税负增加或通货膨胀加剧,他们可能会选择减少当前消费和投资,以应对未来的不确定性。这种预期上的变化也会进一步抑制私人部门的支出。

挤出效应还与货币政策密切相关。在某些情况下,中央银行可能会选择不调整货币供给以配合财政政策,这时如果财政支出大幅增加,就可能引发更大的利率上升,从而加剧挤出效应。在制定财政政策时,需要综合考虑货币政策的配合,以减轻挤出效应带来的负面影响。

挤出效应对经济增长的影响

扩张性财政政策虽然旨在 xxx 经济增长,但其带来的挤出效应可能会削弱这一效果。在短期内,如果经济处于低迷状态,支出的增加可能仍然能够促进总需求,从而推动经济复苏。一旦经济达到充分就业水平,进一步的财政扩张就可能完全被私人投资的下降所抵消。在这种情况下,即使继续增加支出,也无法有效提升国民收入水平。

不同国家和地区由于经济结构、金融市场发展程度及政策环境等因素,对挤出效应的敏感程度也有所不同。在一些发达国家,由于资本市场成熟、融资渠道多样化,私人投资对利率变化较为敏感,因此挤出效应可能更为明显。而在一些发展中国家,由于金融市场不完善、资本供给不足,即使出现利率上升,私人投资也未必会显著下降。

扩张性财政政策虽然可以在短期内 xxx 经济,但其带来的挤出效应可能在长期内限制其有效性。在制定相关政策时,需要充分考虑如何平衡财政扩张与私人投资之间的关系,以实现可持续的经济增长。

相关内容的知识扩展:

扩张性财政政策与挤出效应之间存在复杂关系。在实施扩张性财政政策时,应考虑到市场对债务水平的反应。如果市场认为债务过高,将可能导致对未来税负增加的预期,从而抑制私人投资。在设计财政政策时,应确保其可持续性,以免引发市场的不安情绪。

不同类型的公共支出对挤出效应的影响也不同。例如,基础设施建设等长期收益项目可能更能吸引私人投资,而短期消费型支出的增加则更容易导致挤出效应。在选择公共项目时,应优先考虑那些能有效激励私人部门参与和投资回报较高的项目。

结合货币政策与财政政策可以有效减轻挤出效应。例如,在实施扩张性财政政策时,如果中央银行能够适度放宽货币供给,可以降低利率水平,从而减轻对私人投资的不利影响。这种协调将有助于实现更为平衡和可持续的发展目标。

通过以上分析,可以看出扩张性财政政策与挤出效应之间存在着复杂且动态的关系。在制定相关政策时,需要综合考虑多方面因素,以实现更佳效果。