贷款拨备率是商业银行风险管理的重要指标之一,反映了银行对潜在贷款损失的准备情况。根据《商业银行贷款损失准备管理办法》,我国的贷款拨备率基本要求为2.5%,而拨备覆盖率则要求达到150%。这些标准不仅影响银行的财务健康,也对整体金融稳定起着至关重要的作用。近年来,监管机构对这些标准进行了调整,以适应经济环境的变化,特别是在疫情期间,相关要求被下调,以支持实体经济发展。

贷款拨备率的定义与重要性

贷款拨备率是指贷款损失准备金与贷款余额之间的比例,反映了银行对可能出现的不良贷款所做的准备。一个较高的拨备率意味着银行在面对潜在损失时有更强的抵御能力,从而能够更好地保护存款人的利益和维持金融系统的稳定。相对而言,较低的拨备率可能会导致银行在遭遇经济波动时面临更大的风险。

贷款拨备率不仅是银行内部风险管理的重要工具,也是监管机构评估银行健康状况的重要指标。监管机构通过设定更低拨备率标准,确保银行在面对不良贷款时有足够的资金来应对风险。这种监管机制有助于维护金融市场的信任和稳定。

监管标准的演变

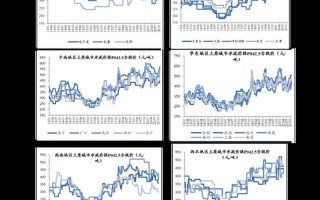

近年来,监管机构对贷款拨备率和拨备覆盖率标准进行了多次调整。例如,在2018年,银监会将拨备覆盖率要求从150%调整为120%-150%,而贷款拨备率则从2.5%调整为1.5%-2.5%。这种调整反映了监管机构在经济下行压力加大的背景下,为支持银行业和实体经济发展所做出的努力。

这种动态调整机制使得监管标准能够更灵活地适应经济周期。在经济上行时期,鼓励银行提高拨备计提,以增强风险抵御能力;而在经济下行时期,则适当降低要求,以减轻银行负担,促进其继续向实体经济提供信贷支持。

贷款拨备率与银行利润

贷款拨备率直接影响银行的利润水平。在高拨备计提情况下,银行需要将更多资金用于准备金,这会直接减少可用于分红和再投资的利润。当监管机构适度降低拨备要求时,银行可以释放出更多资金,从而提升盈利能力。这一变化不仅有助于提高股东回报,也为银行提供了更多资本用于扩展业务和服务实体经济。

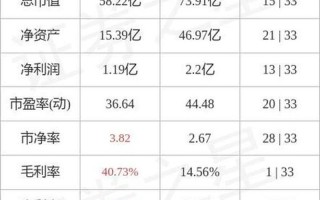

例如,根据分析,在拨备覆盖率和贷款拨备率降低后,部分大型商业银行如工商银行等实现了显著的利润增长。这种趋势表明,通过合理调节拨备水平,可以有效促进金融市场活力,同时增强银行对不良资产处理的积极性。

国际比较与启示

在国际上,不同国家对贷款拨备率和拨备覆盖率的监管标准存在差异。许多国家并未将这些指标作为强制性监管要求,而是作为监测工具。在一些国家,拨备覆盖率一般维持在70%至80%的水平。这一比较显示出我国当前的监管标准仍然相对较高,因此未来仍有进一步调整的空间。

通过与国际经验对比,可以发现我国在建立动态调节机制方面还有待加强。合理的拨备水平不仅能增强银行抵御风险能力,还能促进其支持实体经济的发展。在制定相关政策时,应充分考虑国际经验,并结合国内实际情况进行灵活调整。

相关内容的知识扩展:

动态调节机制是完善贷款损失准备监管的重要手段。通过根据经济周期、宏观经济形势等因素动态调整贷款损失准备标准,可以有效减轻银行在经济下行期的压力,同时鼓励其在经济上行期增加准备金计提。这一机制不仅提升了金融系统的稳定性,也为实体经济提供了持续支持。

不良资产处置能力是衡量商业银行健康的重要指标。提高不良资产处置效率,可以有效消耗已有的拨备,从而减轻资本占用,提高信贷投放能力。通过加快不良资产处置进程,商业银行能够更好地控制风险,并为未来的发展创造空间。

资本充足性与贷款拨备率之间存在密切关系。适度降低拨备计提后,商业银行可以将释放出的资金转增资本公积,用于补充一级资本,这将进一步增强其抗风险能力。在当前复杂多变的经济环境中,加强资本充足性管理,对于维护金融稳定具有重要意义。

通过合理设置和动态调整贷款拨备率及相关指标,不仅可以增强商业银行抵御风险的能力,还能促进其更好地服务于实体经济发展,为实现可持续增长奠定基础。